综合新闻

迟晓静、张心慧、潘胜男、史玉金等在《Signal Transduction and Targeted Therapy》报导第二代新冠病毒广谱中和抗体

新型冠状病毒(SARS-CoV-2)大流行已持续两年多,截至2022年2月全球已有近六百万人因感染SARS-CoV-2死亡。近期席卷全球的奥密克戎(Omicron)变异株史无前例地在其Spike刺突蛋白上出现32个突变,其中在受体结合区(RBD)就有高达15个突变位点,进而产生免疫后突破感染,并导致绝大多数已上市中和抗体药物失效。为提高疫情应对能力,亟需研发能够针对多种突变株的具有广谱保护性的新一代中和抗体药物。

在2020年于《Nature Communications》杂志发表新冠病毒中和纳米抗体的基础上,近日,我所杨威课题组和王健伟课题组联合清华大学医学院丁强课题组,从构建的第二代纳米抗体库中分离获得多个具有交叉保护活性的纳米中和抗体,对已发现的多种新冠病毒VOC变异株有很好的广谱抑制作用。相关研究工作于2022年2月9日发表在Signal Transduction and Targeted Therapy,题为“An ultrapotent RBD-targeted biparatopic nanobody neutralizes broad SARS-CoV-2 variants”。

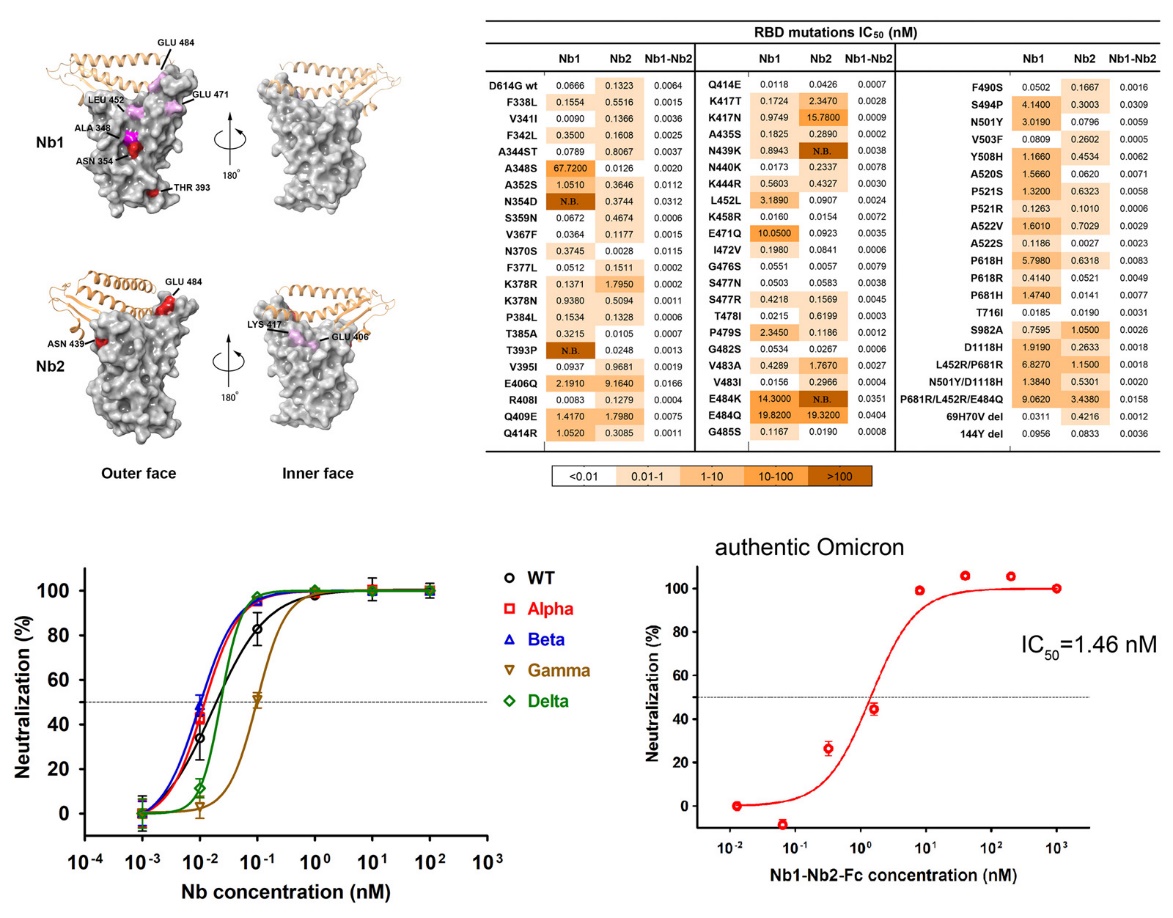

利用新搭建的第二代高容量全合成纳米抗库平台,经过优化的筛选流程并结合创新性的设计策略,选择能够结合RBD的RBM表位及保守outer face表位的多价双表位设计,筛选获得对多种SARS-CoV-2突变株具有广谱中和活性的纳米抗体Nb1-Nb2。分别利用假病毒颗粒和反式互补病毒工具发现,Nb1-Nb2具有广谱中和多种SARS-CoV-2变体的能力,包括Alpha、Beta、Gamma、Delta、Lambda、Kappa、Mu和Omicron。为了确定Nb1-Nb2对可能出现的新的突变的中和能力,文中通过深度突变扫描实验鉴定了RBD上Nbs的潜在结合表位,并证明双表位Nb1-Nb2对60多个被测RBD氨基酸取代具有很强的逃避抗性。针对新的Omicron变异株,Nb1-Nb2-Fc保持了牢固的亲和力和强大的中和活性。该研究发现的抗体具有较高的开发潜力与应用价值。

该工作得到了中国医学科学院医学与健康科技创新工程(2021-I2M-1-038)和国家自然科学基金(81871667、82002153)等项目的支持。杨威研究员、王健伟研究员和丁强助理教授为论文共同通讯作者,迟晓静副研究员、研究生张心慧、潘胜男、于晏璎和史玉金为论文共同第一作者。