综合新闻

朱慧博士等有关耶尔森氏菌环二鸟苷酸合成酶基因3’UTR区功能的研究论文被《Molecular Microbiology》杂志接收

在真核生物中已知3’非翻译区即 3’UTR 区能调控 mRNA 的稳定性、定位以及翻译效率。而在原核生物如细菌中有关3’UTR区的调控功能,尤其是其参与基因表达调控的研究报道则相对较少。近年有关细菌 3’UTR区的功能研究逐渐得到关注。有研究表明细菌中的3’UTR区是细菌小RNA产生的一个重要“库源”,此外,其含有的某些顺式作用成分能够介导对mRNA的调节作用。

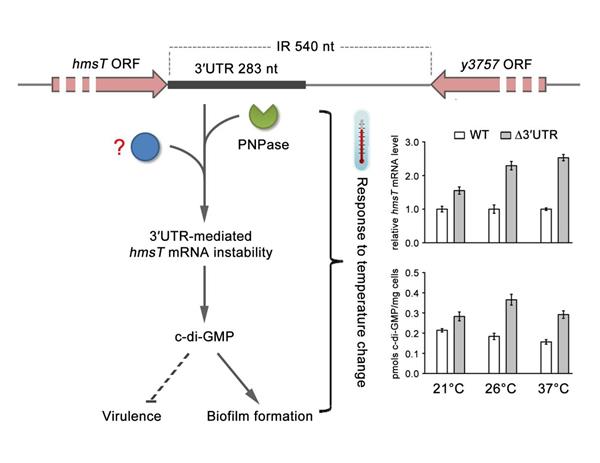

hmsT基因编码环二鸟苷酸合成酶,该合成酶通过参与第二信使分子环二鸟苷酸的合成,进而影响耶尔森氏菌生物被膜的形成。孙义成课题组的前期研究发现,hmsT 3’末端的插入突变会导致生物膜形成的增加。以此生物学现象为切入点,该课题组进行了一系列研究探索。研究结果表明,hmsT mRNA中含有一个长的3’UTR区,该3’UTR区在转录后水平调控hmsT mRNA的稳定性。3’UTR区的删除导致hmsT mRNA半衰期的增加,由此导致hmsT基因表达的增加,进而影响环二鸟苷酸代谢及生物被膜的形成。进一步的研究发现hmsT 3’UTR区可能感应环境温度变化而发挥不同的功能:在室温(21°C)时,3’UTR区介导mRNA衰减的功能较弱;而在哺乳动物体温(37°C)时,3’UTR区介导mRNA衰减的功能较强。此外,研究还发现3’UTR区中可能存在多个调控元件参与此调控过程。其中,多聚核苷酸磷酸化酶(PNPase)部分参与了hmsT 3’UTR介导的mRNA降解(图)。

该研究不仅丰富了对环二鸟苷酸代谢及生物被膜形成调控机制的认识,而且拓展了我们对细菌3’UTR区在基因表达调控功能的认知,为今后展开对细菌mRNA 3’UTR区功能的深入研究提供了新的思路。